Анафема [греч. ἀνάθεμα – отлучение от Церкви] – это отлучение христианина от общения с верными и от святых таинств, применяемое в качестве высшей церковной кары за тяжкие прегрешения (прежде всего за измену Православию и уклонение в ересь или раскол) и соборно провозглашаемое.

Церковную анафему не стоит путать с отлучением (ἀφορισμός) – временным запретом человеку участвовать в церковных таинствах – наказанием за совершенные проступки:

воровство, блуд (Ап. 48), участие в получении церковной должности с помощью взятки (Ап. 30) и т. п., не требует соборного решения и не нуждается в соборном провозглашении для вступления в силу.

Смысл анафемы

интервью протоиерея Максима Козлова газете “Труд”

Анафема. История и смысл

— Видимо, отец Максим, разговор естественно начать с выяснения значения самого термина «анафема». Большая советская энциклопедия утверждает, что в христианстве это «церковное проклятие, отлучение от церкви». Так ли?

— «Анафема» — слово греческое, восходит к глаголу «анатифими», означающему «возлагать, предавать кому-либо что-либо». Анафема — то, что отдано, вручено в абсолютную волю, в абсолютное владение кому бы то ни было. В церковном же значении анафема — то, что предано на окончательный суд Божий и о чем (или о ком) Церковь уже не имеет ни своего попечения, ни своей молитвы. Объявляя кому-то анафему, она тем самым открыто свидетельствует: данный человек, пусть даже и именует себя христианином, таков, что своим мировоззрением и поступками сам удостоверил — к Церкви Христовой он не имеет никакого отношения.

Так что анафема — это никакое не «проклятие церковное», как вслед за Большой советской энциклопедией считают иные люди или безграмотно трактуют мирские СМИ; это и не отлучение от Церкви в светском понимании этого термина. Конечно, преданный анафеме уже не вправе участвовать в жизни Церкви: исповедоваться, причащаться, быть на богослужениях. Но отлучение от церковного общения, как таковое, бывает и без анафемы. По нашим канонам, тяжко согрешивший может на известный срок отстраняться от участия в церковных Таинствах… Поэтому анафема означает не просто отлучение, а свидетельствование Церкви о том, о чем виновный, со своей стороны, давно сам знал и был в том утвержден: его мироощущение, позиции и взгляды с церковными никак не совпадают, никак не соотносятся.

— Верно ли, что впервые все вероотступники были преданы анафеме в IX веке, после победы Церкви над ересью иконоборчества?

— Это не совсем так. Уже в апостольских посланиях говорится о предании анафеме тех, кто не исповедует Христа Сыном Божиим, считая Его всего лишь мудрым учителем нравственности или неким идеальным пророком. Святой апостол Павел писал: «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Анафемы объявлялись, конечно, и на Вселенских Соборах. Так, в IV веке был осужден пресвитер Александрийской церкви Арий, отрицавший, что Сын Божий во всем равен Отцу. В V веке такая же участь постигла константинопольского патриарха Нестория, ложно учившего о соединении Божественной и человеческой природы во Христе. Такие церковные суды были вплоть до VII Вселенского Собора, на котором были преданы анафеме иконоборцы.

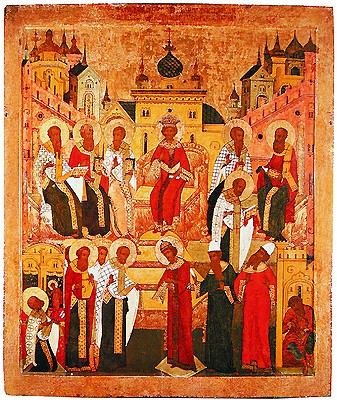

В 842 году в Греческой Церкви в первое воскресенье Великого поста был впервые совершен праздник Торжества Православия в знак победы над всеми ересями, осужденными на Вселенских Соборах, и вообще над всеми нечестивыми антихристианскими учениями. Богослужебный чин этого праздника включал в себя, во-первых, провозглашение вечной памяти подвижникам благочестия, защитникам веры, во-вторых, провозглашение многолетия царям, патриархам и иным ныне сущим защитникам веры и, наконец, объявление анафемы главнейшим ересям и их носителям.

— Этот праздничный чин и сейчас совершается в нашей Церкви?

- В. Суриков. Первый Вселенский собор

— В Неделю Торжества Православия («неделя» на славянском означает «воскресенье») этот чин полностью совершался у нас до большевистской революции 1917 года. И хотя никакого специального церковного постановления на сей счет не было, анафему перестали объявлять, чтобы не усугублять и без того враждебное отношение новой власти к Церкви. Данный чин в качестве общецерковного на сегодня не восстановлен, что представляется разумным, поскольку он конечно же нуждается в уточнении — применительно к нынешней церковной ситуации. Какой резон предавать анафеме несуществующих ариан или во многом отошедших от давних заблуждений преемников тех же несториан, если сегодня россияне буквально стонут от вакханалии враждебных Православию тоталитарных сект, псевдохристианских «учений» и лжехристов?

— К вопросу восстановления чина анафематствования мы позже обязательно вернемся, а пока хотелось бы поговорить об особо громких осуждениях в нашей церковной истории. Некоторые люди и сейчас задаются вопросом: не переборщила ли в свое время Церковь с отлучением Льва Николаевича Толстого?

— Признавая его одним из величайших русских писателей, Церковь вместе с тем не могла умолчать о религиозных заблуждениях писателя, ибо «молчанием предается Бог». Только не нужно представлять то событие по известному рассказу Куприна, с амвонов русских церквей анафема «боярину Льву» никогда не провозглашалась — это художественный домысел автора. В действительности же очень выдержанное Синодальное определение от 22 февраля 1901 года было свидетельствованием собственных взглядов писателя. Он к тому времени в своих религиозно-философских исканиях сам пришел и к отрицанию необходимости Церкви и ее Таинств — Крещения, Исповеди, Причастия, и к отрицанию основного постулата христианства — что Христос является действительно Сыном Божиим. Наконец, писатель дерзнул составить «Евангелие, изложенное Львом Толстым», в гордыне своей считая, что он лучше всех из живших на протяжении девятнадцати веков до него, лучше всех понял, чему учил Христос… «…Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею…» — говорилось в церковном определении. Напомню, что Лев Николаевич незадолго до смерти был в Оптиной пустыни, но войти в келью старца так и не решился, а в дальнейшем уже оптинского старца не допустили к умиравшему писателю. Так что окончательным для него был суд Божий.

— А чем объясняется предание анафеме такой личности, как гетман Мазепа?

— Не только он, изменник Отечества, но и Гришка Отрепьев, и Степашка Разин были отлучены от Церкви не по вероучительным основаниям, а как враги государства. В те времена существовало принципиальное понимание «симфонии властей» — церковной и светской. Первая заботилась о нравственном здоровье народа, вторая — о безопасности государства и защите самой Церкви. Всякий, кто восставал против государства, восставал не только против монархии, но против Державы, на протяжении веков являвшейся оплотом вселенского Православия. В силу этого антигосударственные действия одновременно расценивались и как антицерковные, поэтому виновные в них подвергались и церковному осуждению через анафематствование.

— В последние годы за антицерковную деятельность были преданы анафеме бывший митрополит Филарет (Денисенко), бывший священник Глеб Якунин… Скажите, у них и у других столь же сурово осужденных Церковью людей в принципе сохраняется возможность возвращения в Дом Божий?

— Анафема — это не только свидетельство церковному миру о виновных, но и свидетельство, обращенное к ним самим, к этим несчастным, впавшим в прелесть, в гордое самоослепление людям: «Одумайтесь! Предельный возможный суд на земле о вас вынесен. Покайтесь в содеянном и вернитесь в отчий дом, в родную Церковь». Как ни странным это кому-то покажется, но анафема есть и свидетельство христианской любви к уже, казалось бы, окончательно заблудшим людям, анафема все-таки не лишает их путей к покаянию.

Чин анафемы с людей, глубоко раскаявшихся, отказавшихся от своих заблуждений, снимается, восстанавливается полнота их пребывания в Церкви, они могут вновь приступить к Таинствам, а самое главное — они опять получают возможность спасения. Единственное, что не может быть им возвращено, — это прежний сан.

— Интересно, а существует ли анафематствование в Римско-Католической Церкви?

— В Ватикане есть Конгрегация по вопросам вероучения, которая является правопреемницей печально знаменитой священной инквизиции, бросавшей в Средние века в костры еретиков по всей Европе. Хотел бы здесь же подчеркнуть, что Русская Церковь никогда не занималась насильственным искоренением ереси… Так вот, в нынешней ватиканской Конгрегации по вопросам вероучения периодически выносятся суждения и о конкретных лицах, и о конкретных направлениях религиозной мысли. Можно назвать ряд бывших католических богословов и религиозных воззрений (к примеру, «теология освобождения» в Латинской Америке), которые в новейший период были осуждены Ватиканом, что равнозначно преданию анафеме.

— В заключение просил бы вас, отец Максим, вернуться к проблеме восстановления общецерковного чина анафематствования в Неделю Торжества Православия…

— Думаю, что при обстоятельном и широком разъяснении православному народу, что же являет собой анафема, что такое свидетельство Церкви о заблуждающихся, восстановление этого чина имело бы серьезное значение для многих наших современников. В первую очередь для тех, кто под воздействием сектантской велеречивости стал считать, будто и впрямь допустимо быть одновременно православным и, скажем, саентологом. Или быть православным и состоять в какой-то одиозной протестантской секте, лидеры которой обманно говорят о себе — «мы вообще христиане».

Полагаю, что «перспектива» быть анафематствованным может удержать неразборчивого в духовном плане человека от опасного увлечения лжеучителями, а это в конечном счете окажется небесполезным и в целом для духовного здоровья народа. Насколько я знаю, такого мнения придерживаются многие священники и миряне.

Предать анафеме

статья К.А. Максимовича из “Православной Энциклопедии“

Термин

Греч. термин ἀνάθεμα (ἀνάθημα) обозначал у языческих авторов (Гомер, Софокл, Геродот) «нечто посвященное богу; дар, приношение в храм» (т. е. нечто отделенное, чуждое обыденному употреблению). Он был использован в греч. переводе Библии (Септуагинте) для передачи древнееврейского термина

– нечто проклятое, отверженное людьми и обреченное уничтожению (Числ 21. 2-3; Лев 27. 28 и сл.; Втор 7. 26; 13. 15 (16), 17; 20. 17; Нав 6. 17 сл.; 7. 11 сл.; Зах 14. 11; и др.). Под влиянием древнееврейского

– нечто проклятое, отверженное людьми и обреченное уничтожению (Числ 21. 2-3; Лев 27. 28 и сл.; Втор 7. 26; 13. 15 (16), 17; 20. 17; Нав 6. 17 сл.; 7. 11 сл.; Зах 14. 11; и др.). Под влиянием древнееврейского

термин «Анафема» получил специфические негативные оттенки и стал обозначать «то, что отвержено людьми, обречено уничтожению» и потому «проклято».

термин «Анафема» получил специфические негативные оттенки и стал обозначать «то, что отвержено людьми, обречено уничтожению» и потому «проклято».

В этом последнем смысле употребляется термин в посланиях св. ап. Павла: 1 Кор 12. 3; 16. 22; Гал 1. 8-9; Рим 9. 3. Ап. Павел в одном месте использует особую форму проклятия: «Кто не любит Господа Иисуса Христа,- анафема, маран-афа» (1 Кор 16. 22). Добавление «маран-афа» (арам.- Господь близко) указывает на буд. пришествие Христа, Который только и может окончательно решить участь грешника.

В раннем иудаизме прообразом анафемы можно считать отлучение от синагоги, которое применялось, в частности, к исповедавшим Христа как Мессию (ср. термин ἀποσυνάϒωϒος в Ин 9. 22; 12. 42; 16. 2), о том же сообщает и св. Епифаний Кипрский (Adv. haer. 81, со ссылкой на Ин 16. 2).

Использование анафемы в истории Церкви против еретиков, раскольников и грубых нарушителей церковной дисциплины основано на употреблении этого термина в Гал 1. 8-9 и 1 Кор 16. 22. Впервые термин «Анафема» был официально применен в канонах Эльвирского Собора (после 300), а каноническая формула «если кто-либо… да будет анафема» утвердилась в церковных канонах начиная с Гангрского Собора (ок. 340 – Гангр. 1-20). В дальнейшем термин употреблялся в Лаод. 29, 34, 35; II Всел. 1; Карф. 11, 81 (92), 109 (123), 110-116 (124-130); III Всел. 7; Трул. 1; VII Всел. 1; Конст. (879). 3 и др.

В Византии изредка использовался и термин «катафема» (κατάθεμα – нечто преданное проклятию). «Катафема» в значении «проклятие» присутствует в Откр 22. 3, а также в «Учении 12 апостолов» (Дидахэ). В НЗ встречаются глаголы ἀναθεματίζω (клясться; ср.: Мк 14. 71; Деян 23. 12 и 14) и καταθεματίζω (ср.: Мф 26. 74). В сер. IX в. К-польский Патриарх Мефодий I провозгласил анафему и «катафему» ученикам прп. Феодора Студита Навкратию и Афанасию, не пожелавшим осудить сочинения своего учителя, направленные против Патриархов Тарасия (784-806) и Никифора I (806-815) (I. Doens, Ch. Hannick; J. Darrouzès; К. А. Максимович).

Сократ Схоластик в «Церковной истории» дает свое понимание термина: анафема, букв. «возложение», означает, по его мнению, как бы «воздвижение» особой стелы, на к-рой вырезаны проклятия еретикам для всеобщего обозрения и назидания (Hist. Eccl. VII 34. 15-17).

Сущность анафемы

В 1-м Послании Коринфянам (5. 1-5) ап. Павел предлагает «предать сатане» того, кто взял в жены жену отца своего. Но сам апостол говорит, что предается на мучение только плоть, и то лишь для того, чтобы душа спаслась (1 Тим 1. 20; см. толкование этого места у свт. Иоанна Златоуста (На 1 Тим. 5 – PG. 62. Col. 528). Однако под влиянием названных апостольских посланий убеждение, что А. представляет собой предание сатане, стало распространенным. Автор трактата «О том, что не следует предавать анафеме ни живых ни мертвых» (PG. 48. Col. 945-952), составленного в форме поучения и дошедшего под именем свт. Иоанна Златоуста (хотя, видимо, не принадлежащего ему), разделяет этот взгляд (Сol. 949), поэтому и считает А. недопустимой, поскольку лишение надежды на спасение противоречит основному закону христианства – закону любви к ближнему, независимо от чистоты его веры (в связи с этим приводится притча о милосердном самарянине из Лк 10. 30-37). Допустимым он признает лишь анафематствование догматических заблуждений (Сol. 952). Именно так поступил ап. Павел, произнося «да будет анафема» не против конкретных лиц, а против неправедных деяний (1 Кор 16. 22 и Гал 1.8) (PG. 48. Сol. 948). Что же касается людей, то суд над ними вершит Высший Судия – те же, кто осуждает других на вечную погибель, присваивают себе Его полномочия и будут жестоко наказаны как узурпаторы высшей власти (Сol. 949). Данный взгляд на А. нашел свою поддержку у визант. канониста Феодора Вальсамона (XII в.) (Ράλλης, Ποτλής. III 97; ср.: PG. 137, 1237A).

Основанием церковной анафемы служат слова Христа: «…если и Церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь» (Мф 18. 17) (Синайский, прот. С. 23, 25-26; Троицкий. С. 5-6).

Проблема необходимости и допустимости анафемы является весьма сложной. В истории Церкви применение или неприменение анафемы диктовалось каждый раз целым рядом конкретных обстоятельств, среди которых главную роль играла степень опасности для церковного сообщества наказуемого деяния или лица. Особую сложность придает проблеме А. ее одновременно богословский и юридический характер.

В средневековье как на Западе, так и на православном Востоке утвердилось мнение блж. Августина о том, что св. Крещение препятствует полному исключению индивида из Церкви и даже анафема не закрывает окончательно пути к спасению (Aug.). Тем не менее предание анафеме эксплицировалось в раннесредневековую эпоху на Западе как «предание на вечную погибель» (лат. damnatio aeternae mortis, excommunicatio mortalis), применявшееся, правда, только за смертные грехи и только в случае особенного упорства в заблуждениях и неспособности к исправлению (56-е прав. Собора в Мо – Mansi J. D. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Florentiae, 1759. T. 14. Col. 832).

В Православии церковная анафема представляет собой соборно провозглашаемое отлучение лица (группы лиц), мысли и действия которого (которых) угрожают чистоте вероучения и единству Церкви, «врачующий» акт изоляции от сообщества верующих, акт воспитательный и в отношении анафематствованного и в отношении сообщества верных. А. применяется после неоднократных тщетных попыток вызвать у совершившего преступление покаяние и с надеждой на покаяние и возвращение его в церковное общение в будущем, а следов., и на спасение его. Католическая традиция продолжает считать А. проклятием и утратой надежд на спасение. Отсюда и различное отношение к анафематствованию ушедших из земной жизни: если анафема- проклятие, то выходит, что наказываются мертвые; если же анафема есть свидетельство о непринадлежности человека к Церкви, то это свидетельство может иметь место в любой момент.

Поскольку основание свое анафема как наказание имеет в Свящ. Писании, т. е. вытекает из Божественного права, ее применение не ограничивается историческими рамками.

Провозглашение анафемы

Деяния, заслуживающие анафемы, как правило, носят характер крупного догматического или дисциплинарного преступления, поэтому персональная анафема применялась в древней Церкви в основном к ересиархам, лжеучителям, раскольникам. Из-за тяжести данного наказания к нему предпочитали прибегать в самых крайних случаях, когда более мягкие средства воздействия на согрешающих оказывались безрезультатными.

Произнесение анафемы над кем-либо первоначально предполагало формулу «имярек да будет анафема» (ἀνάθεμα ἔστω), т. е. «да будет отлученным (проклятым)»; постепенно формула могла принимать иной вид, в к-ром термин «Анафема» уже обозначал не отлученного субъекта, а акт отлучения как таковой: «имярек’у – анафема». Возможна и формулировка «анафематствую (ем) имярек и (или) его ересь».

Ввиду серьезности и ответственности такого шага, как предание кого-либо анафеме, уполномоченным органом для этого мог быть первоначально только представительный собор архиереев, синод во главе с Патриархом, а в наиболее сложных случаях – Всел. Собор. Патриархи даже в тех случаях, когда единолично решали вопрос о предании кого-либо А., предпочитали представить это как официальное соборное решение. Известен эпизод из жизни свт. Иоанна Златоуста, когда, будучи архиепископом Константипольским, он отказался единолично осудить сторонников еп. Гермопольского Диоскора и сочинения Оригена, но настаивал на «соборном решении» (καθολικὴ διάϒνωσις – ср.: Socr. Schol. Hist. eccl. VI 14. 1-3).

В истории христианской Церкви наиболее драматичным случаем применения А. было взаимное анафематствование папских легатов, кард. Фридриха (буд. папа Стефан X), кард. Гумберта и архиеп. Амальфи Петра, и К-польского Патриарха Михаила I Кирулария в 1054 г., что послужило формальным поводом для бесповоротного разделения Зап. (католич.) и Вост. (правосл.) христ. Церквей.

В Русской Православной Церкви «канонические прещения, такие, как… отлучение от Церкви через анафематствование, налагаются епархиальным архиереем или Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом только по представлению церковного суда» (Устав, 2000. VII 5).

Если анафема налагается после смерти, то это означает запрет на поминовение души усопшего, панихид и заупокойных служб, произнесение разрешительных молитв.

В православной богослужебной традиции с 843 г. (восстановление иконопочитания существует особый чин «Торжества Православия» – ежегодное провозглашение спасительных догматов веры, А. еретикам, «Вечной памяти» усопшим и многолетия здравствующим верным (см. Православия неделя).

Анафема во внецерковных целях

Поскольку анафема является высшим церковным наказанием, ее использование во внецерковных (в частности, политических) целях не считается каноничным: оно не имеет основания в каноническом праве. Однако в условиях тесного сближения церковной и светской власти в православных государствах иногда имела место анафема политического характера. В истории Византии известны случаи предания анафеме мятежников и узурпаторов императорской власти: в 1026 г. при деятельном участии императора Константина VIII было принято соборное постановление об анафеме организаторам и участникам мятежа. Аналогичные определения издавались и последующими императорами (в 1171 и 1272). (В 1294 Патриарх Иоанн XII Косма и епископы не допустили издания аналогичного постановления в пользу Михаила IX Палеолога). К «политическому» использованию анафемы прибегали в Византии также в период гражданской войны в 40-х гг. XIV в. Однако и тогда эта практика встретила резкий отпор со стороны таких ведущих канонистов и богословов, как Патриарх Филофей Коккин и Матфей Ангел Панарет, которые опирались в своей аргументации на уже рассмотренный трактат, приписываемый святителю Иоанну Златоусту, и мнение Феодора Вальсамона. Противники «политической» анафемы кроме того, справедливо указывали на то, что узурпаторами были и православные византийские императоры, имена которых, следовательно, должны были быть вычеркнуты из диптихов и не поминаться на литургии, чего, однако, не происходило. В истории Русской Церкви аналогичный случай имел место на Соборе 1667 г., когда возник спор между греческими и русскими епископами относительно допустимости анафемы для заговорщиков, пытающихся свергнуть существующую власть. Греки, ссылаясь на некое Александрийское патриаршее «собрание законов», настаивали на анафеме для таких лиц, однако русские архиереи, признавая законность анафемы для еретиков и раскольников, не видели оснований отлучать от Церкви лиц, выступающих не против церковной, а против светской власти (Синайский,прот. С. 58-59).

При императоре Петре I, в условиях полного контроля государства над Церковью, известен случай анафемы государственному преступнику, наложенной не собором епископов, а императорским указом (отлучение от Церкви мятежника Стефана Глебова по указу от 23 авг. 1718).

К апотропеическому употреблению, то есть отвращающему от нежелательных действий, анафемы относятся надписи на многочисленных средневековых надгробиях, грозящие анафемой тому, кто разроет могилу. Писцы-копиисты часто помещали на первой или последней странице рукописи письменные анафему за возможную кражу книги, чтобы отпугнуть похитителей. Проклятия иногда призывались на голову тех, кто осмелится изменить текст книги, хотя в последнем случае нельзя говорить о «внецерковных целях», ибо подобное употребление анафемы содержит и текст Священного Писания (ср.: Откр 22. 18-19).

Духовные и юридические последствия анафемы

Официальное провозглашение кого-либо анафемствованным (или над кем-либо анафемы) приводит к исключению этого лица из церковной общины, отлучению от святых таинств, запрету посещать церковь и претендовать на христианское погребение. На Западе самое позднее с IX в. анафема полагалась и за общение с лицами, преданными анафеме (закреплено 3-м правилом Латеранского II Собора 1139). Преданный анафеме был ограничен в праве выступать истцом и свидетелем на суде, а его убийство не каралось в обычном законном порядке.

Снятие анафемы

Предание анафеме не является актом, бесповоротно закрывающим путь к возвращению в Церковь и в конечном счете к спасению. Снятие анафемы как высшего церковного наказания происходит посредством сложного юридического действия, включающего а) покаяние анафематствованного лица, которое производится в особом, как правило, публичном порядке; покаяние приносится непосредственно через обращение к органу церковной власти, наложившему анафему, либо через лицо, им назначенное (например, через духовника), б) при наличии достаточных оснований (искренность и полнота раскаяния, исполнение положенного церковного наказания, отсутствие опасности со стороны анафематствованного для других членов Церкви) принятие решения органом, вынесшим взыскание, о прощении данного лица. Анафема может быть снята и после смерти – в этом случае вновь допускаются все виды поминовения усопшего.

В 1964 г. в Иерусалиме по инициативе Афинагора, Патриарха Константинопольского (1886-1972), состоялась его встреча с папой Римским Павлом VI. Это была первая встреча такого уровня со времени Флорентийской унии 1439 г. (см. Ферраро-Флорентийский Собор). Результатом встречи стала отмена взаимных анафем, существовавших с 1054 г. Важное значение для Русской Церкви имеет отмена анафемы раскольникам старообрядцам Собором РПЦ 1971 г.

Читайте ленту статей и новости сайта “Фома”:

Читайте ленту статей и новости сайта “Фома”: